- TOKYO MERを別の視点から楽しみたい。

- 消火設備に興味がある。

- 考察が好き。

ドラマや映画を見ているとスプリンクラーなどの消火設備が登場することがあります。場面を派手にしたり、危機が訪れたりとその登場の仕方は様々です。

消火設備って実際にこんな風に動くの?と疑問を持ったことはないでしょうか。今回は2023年に公開された映画TOKYO MERに出てくるスプリンクラーについて、消防設備士の僕が現実味があるのかを考察してみます。

※いち消防設備士の考察です。気楽にお読みください。

TOKYO MER について

TOKYO MERは元々TBSのテレビドラマで、映画も2作品公開されています。

東京都知事直轄の「MER」という現場に赴いて活動する医療チームの話です。現場での死者0名を目標に、「ERカー」という”移動する手術室”を使用しながら、困難な救助活動を成功させていきます。

ドラマでは様々な困難を乗り越えて、試験運用されていたMERが無事に認可されます。今回着目する2023年の映画は、スペシャルドラマを挟んだあとの話です。

これまでの東京都知事直轄の「TOKYO MER」と対抗する形で、政府が主導する「YOKOHAMA MER」というエリート組織が登場します。

現在(2025年8月17日時点)では、Netflixで配信されています。また、Amazon Primeでも視聴することができます。

映画、TV番組、ライブTV、スポーツを観る【Amazon Prime Video】

TOKYO MER(2023年)ではスプリンクラーが重要

この映画ではガソリンを使用した放火が原因で、ビルの上層階に193人が取り残されてしまいます。スプリンクラーが作動しないため、階段が火にのまれてしまい避難ができない状況に陥ってしまします。

その後、配電盤で復旧作業をすることにより、スプリンクラーが復旧して放水が開始されたため避難が開始されるのですが、主人公の喜多見が避難するところでスプリンクラーの放水が停止してしまいます。

その後、スプリンクラーは復旧しないように見えます。

消防設備士がスプリンクラーについて考察

それでは、劇中に登場するスプリンクラーについて消防設備士の僕が考察します。

使用されているのは開放型のスプリンクラー

使用されているのはスプリンクラーヘッド(水が出る部分)の形状から開放型のスプリンクラー設備であると考えます。

開放型のスプリンクラー設備について解説

まず、開放型のスプリンクラーについて解説する前に、一般的な湿式スプリンクラーについて解説します。

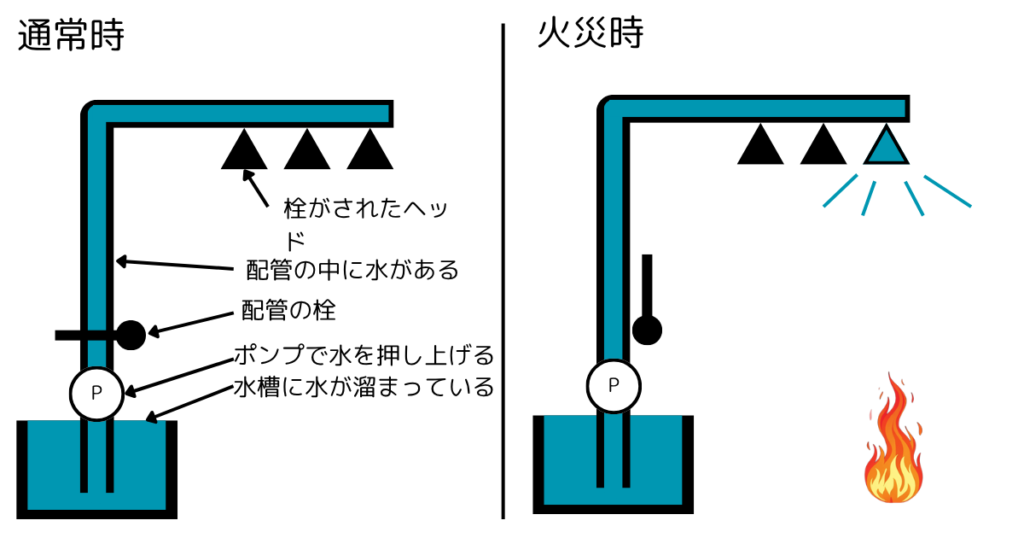

一般的な湿式スプリンクラーの仕組み

スプリンクラーシステムの先端には、水を効率よく撒くためのスプリンクラーヘッドという部品がついています。

一般的なスプリンクラーは、閉鎖型のスプリンクラーヘッドが使用されています。閉鎖型のスプリンクラーヘッドは、その名の通り閉鎖されている、つまり栓がされているような状態です。

この栓は高温になるとはずれる仕組みになっています。

スプリンクラーヘッドまで配管がつながっているのですが、配管の中が水で満たされており、スプリンクラーヘッドで栓がされている状態です。

火災によってスプリンクラーヘッドの栓が熱を受けて外れると水が流れだします。栓が外れたスプリンクラーヘッドのみから水が流れて消火するようになっています。

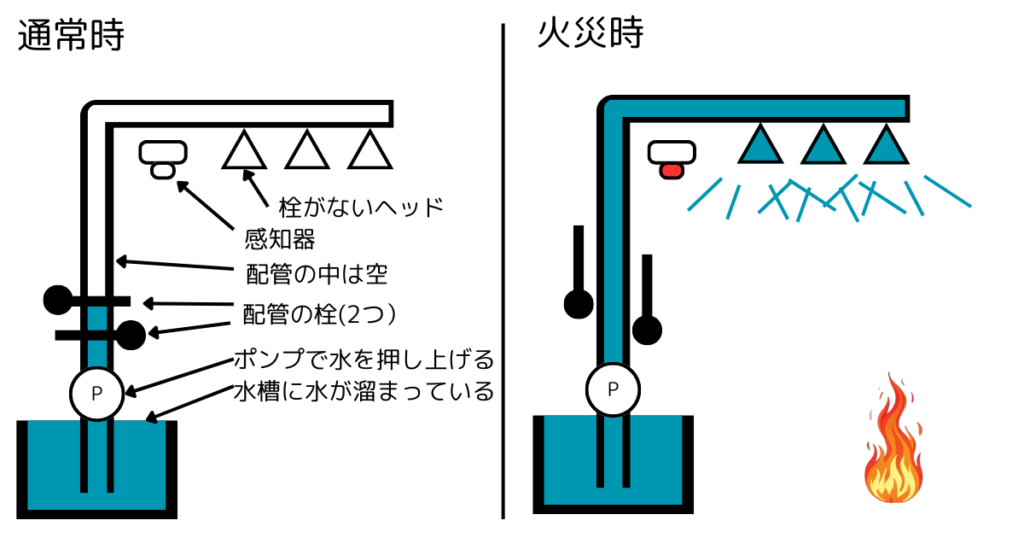

開放型のスプリンクラーの仕組み

一方で開放型のスプリンクラーヘッドは栓がされていません。そのため、配管の中を水で満たそうとすると水が流れ出てしまいます。

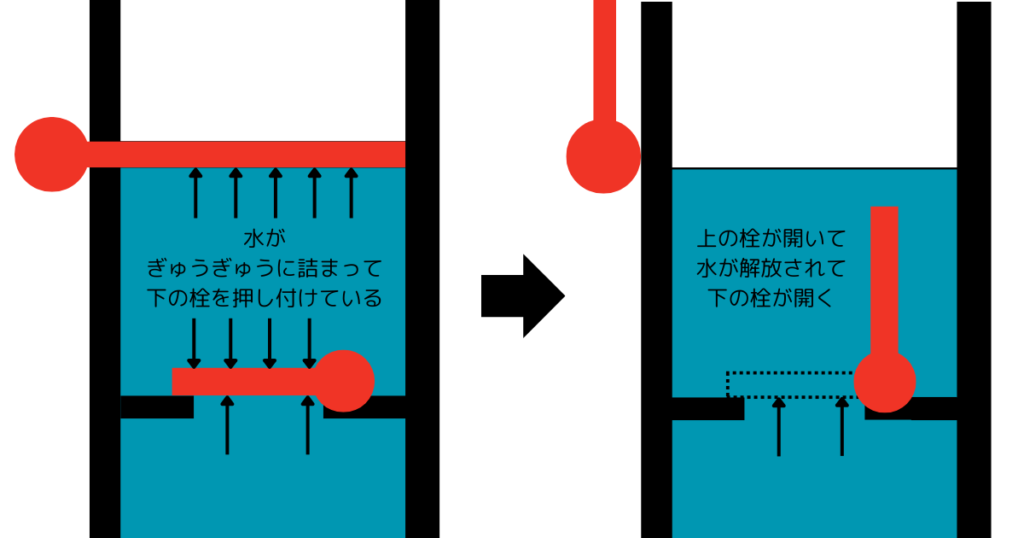

そこで、もっと水源に近いところで、すべてのスプリンクラーヘッドに行く水に対して2つの栓をしています。2つの栓のうち下側にある栓は先ほどの湿式スプリンクラーにもある栓ですが、簡単のために説明は省略しました。

火災が起きると感知器が火災を検知します。この感知器からの信号によって上側の栓が開いて、配管の中をぎゅうぎゅうに詰められた水が解放され、抑えつけられていない自由な状態になります。すると、下側にある栓が開きます。

その後、ポンプが起動して配管の中を水が進んでいき、スプリンクラーヘッドから水が出ます。スプリンクラーヘッドは栓がされていないので、同時に多くのスプリンクラーヘッドから放水することができます。

栓が2つあるのは放水する場所を選ぶための工夫です。ポンプから下側の栓につながるのですが、この栓はいくつもあり、この下側の栓で大まかに放水する場所を決めています。

上側の栓も下側の栓からいくつもつながっており、火災に近い栓を開くことで効果的に放水することができます。

多数のスプリンクラーヘッドから放水するので、強力な消火能力を持っている設備です。

過去にも開放式のスプリンクラー設備について考察をしているので、よかったらご覧ください。

劇中の動作を考察

それでは、劇中のスプリンクラーの動きについて考察しましょう。

劇中では開放型のスプリンクラーがうまく作動しませんでした。その原因についてひとつずつ見てみます。

開放型のスプリンクラーは上側の栓と下側の栓の2つの栓で水を止めています。

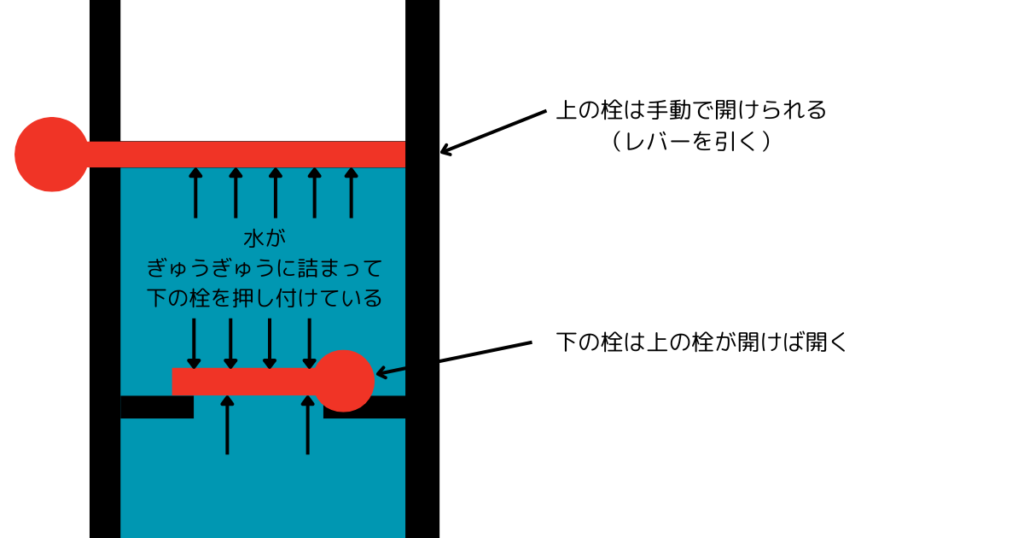

まずは火災を感知器が検知して上側の栓が開きます。では、犯人が感知器の信号が来ないように何かしらの細工をしていたとしましょう。実は、上側の栓は人が開けることができるのです。

映画では配電盤を修復していたので電気的な故障が考えられます。そのため、上側の栓が原因ではないことがわかります。

次に、下側の栓について考えましょう。この栓は上側の栓が開いて、2つの栓の間にあるぎゅうぎゅうに詰まった水が解放されると自動的に開くようになっています。そのため、下側の栓が原因ではないことがわかります。

下側の栓が動くと火災信号がポンプへ伝わり、ポンプが作動して水をスプリンクラーヘッドに送ります。この過程での電気的な問題があったことが有力だと考えます。

実際には、ポンプの配線に異常が出ると異常を検知するので、火災時にポンプが動かないというのは現実的には考えにくいと考えます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

2023年に公開された、劇場版TOKYO MERに登場する開放型のスプリンクラー設備について、いち消防設備士が考察をしました。

劇中で配電盤を復旧していたことから、ポンプやポンプへの信号線などの電気系統に問題があるのではないかと考えられます。

しかし、実際には問題が発生するとシステムが異常を知らせるようになっているので、事前に問題は解決されるのではないかと考えます。

映画では消火設備が作動しないことによって大きな災害となりました。

逆に、消火設備が作動すればこのような大きな災害は防げる可能性が大きくなります。消火設備は陰ながらみなさんの生活を守っているのです。

この記事がみなさんの参考になれば嬉しいです。

TOKYO MERのドラマにも二酸化炭素のガス消火設備が登場していましたので、考察しました。良ければご覧ください。

コメント