TOKYO MERの第9話で出てくる二酸化炭素ガス消火設備の動きについて、消防設備士の僕が実際にありえる事なのかを考察してみます。

ドラマや映画を見ているとスプリンクラーなどの消火設備が登場することがあります。場面を派手にしたり、危機が訪れたりとその登場の仕方は様々です。

消火設備って実際にこんな風に動くの?と疑問を持ったことはないでしょうか。今回はドラマTOKYO MERの第9話で出てくる二酸化炭素ガス消火設備について、消防設備士の僕が考察してみます。

※いち消防設備士の考察です。気楽にお読みください。

2023年に公開された劇場版TOKYO MERで登場するスプリンクラー設備についても考察しています。よかったらご覧ください。

TOKTO MERについて

TOKYO MERはTBSのテレビドラマで、映画作品も公開されています。

「MER」という現場に赴いて活動する医療チームの話です。現場での死者0名を目標に、「ERカー」という”移動する手術室”を使用しながら、困難な救助活動を成功させていきます。

第9話に至るまでに、MERの活動への疑問が解消されたり、主人公である喜多見への疑念が晴れたりと、チームワークが確立されていきます。そして政治面での駆け引きに話が展開されていきます。

現在(2025年8月17日時点)では、Netflixで配信されています。また、Amazon Primeでもレンタルして視聴することができます。

TOKYO MERでの二酸化炭素ガス消火設備作動シーンの紹介

第9話では二酸化炭素の消火設備から二酸化炭素ガスが2度にわたり放出されます。1回目は出動要請の事故、2回目は火災を感知して消火設備が作動します。

1回目の放出

まずは1回目の作動について確認していきましょう。

地下駐車場で消火設備の点検作業中に消火用の二酸化炭素ガスが放出し、作業員数名が取り残されている旨の出動要請が入ります。

うっすらと二酸化炭素の白い煙が漂う現場に突入すると、二酸化炭素濃度は6.2%と表示されますが、無事に要救助者3名を救出します。

2回目の放出

要救助者救出後、撤収の確認を消防隊員の千住が行っているともう1人の救助者を確認します。

ここで、2回目の放出が発生します。この場面では下記のような流れで進みます。

- 車のエンジンルームで短絡が発生して発火。

- 3秒程度で消火設備が起動。

- ベルが鳴り3秒程度で天井についているラッパ状の口から二酸化炭素ガスが放出。

- 駐車場のシャッターが閉まり始める。

- 主人公たちが閉じ込められてしまうので、人為的にシャッターが閉まらないように物を挟む。

主人公が現場にいるので詳細に描写されています。

二酸化炭素ガス消火設備について簡単に解説

それでは、現在使用されている二酸化炭素を使用したガス消火設備について、今回の話の内容のポイントとなる点を中心に紹介します。

できるだけ専門用語を使わないようにしているので、他の情報と異なる言い回しになっていることがあります。

二酸化炭素が放出されると危険

消火設備の二酸化炭素ガスが放出されると、部屋の中の二酸化炭素濃度が急激に上昇し、生命にかかわります。

消防予第573号による※と二酸化炭素ガスが放出された部屋は、二酸化炭素の濃度は35%にも至り、呼吸消失などの症状が発生します。

この話の中でも、二酸化炭素濃度の影響について、3%で頭痛、7%で意識を失う、20%で中枢神経がやられると発言されており、この内容は消防予第573号ともほぼ一致しています。

実際に死亡事故が起きたこともあり、現在では法整備によって二酸化炭素ガス消火設備について安全対策の措置が行われています。

※二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドラインの策定について(通知)(令和4年11月24日)

二酸化炭素ガスが放出されるまで

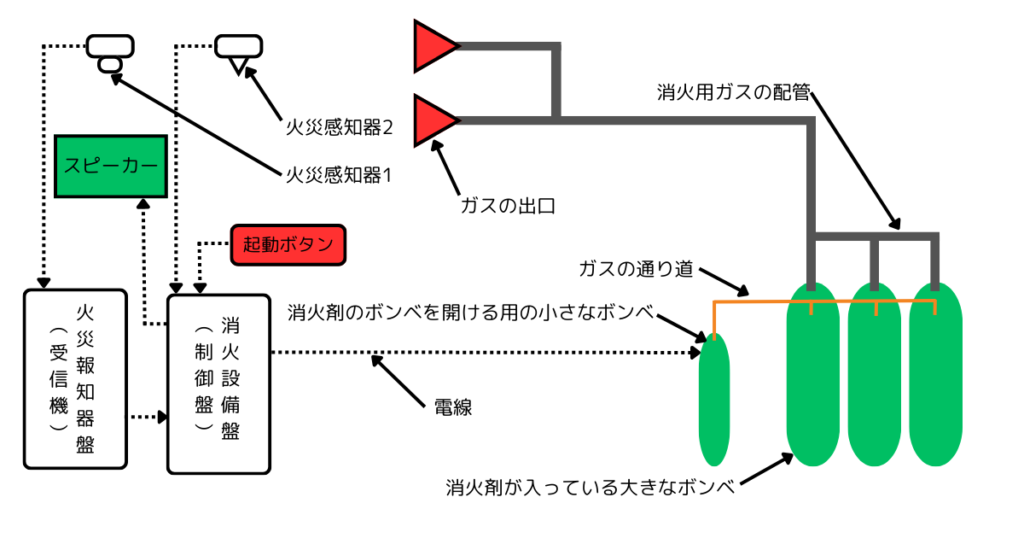

多くの場合は下記の手順で作動します。

- 消火設備が動くためには、2種類の感知器が両方とも作動するか、火災を見つけた人が消火設備起動用のボタンを押す必要があります。

- スピーカーから消火剤を放出するから逃げてくださいという放送が流れます。

- ガス消火設備が起動するまでのカウントダウンを行います。これは避難するために必要な時間がカウントダウンされるのですが、最低でも20秒必要です。

- 消火用のガスが漏れないようにシャッターが閉まります。

- 小さなボンベの蓋を電気的に開けて、大きなボンベにガスを送ります。

- 大きなボンベの蓋をガスの力で開けて、二酸化炭素ガスを放出します。

感知器が誤って作動してしまってもすぐに二酸化炭素が出ないようにしたり、避難できる時間を設けたりと安全への配慮がされています。

また、起動ボタンの近くには消火設備の起動を止めるためのボタンもあります。

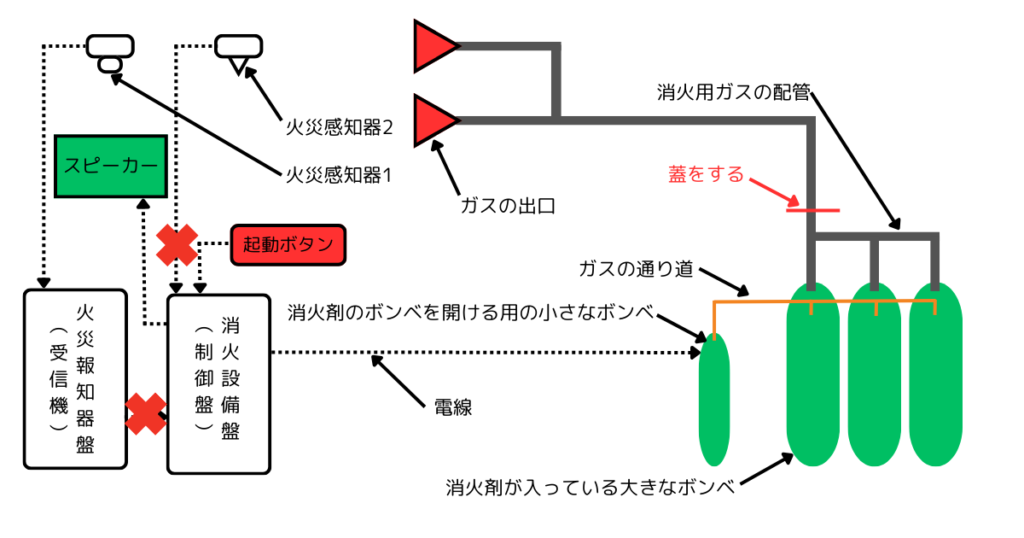

保守作業をする場合

保守作業をする場合には下記の2つの処置を行います。

- 感知器で消火設備が起動しないように、起動ボタンのみで起動できるようにする。

- ガスが出ないように配管に蓋をする。

感知器で消火設備が起動しないので、万が一感知器が短絡などによって誤作動をしても、二酸化炭素ガスは放出しません。

また、配管に蓋をしておくので、二酸化炭素ガスがボンベから出ても部屋に出ません。

このように、保守作業をする際には機能を制限して安全に点検作業ができるようにしています。

TOKYO MERでの二酸化炭素ガス消火設備作動

それでは、第9話について考えてみましょう。

1回目の放出

この話では2回の放出がありました。二酸化炭素ガス消火設備は起動すると一度に全てのボンベの消火剤を放出するので、1回目の放出では消火設備のシステムは起動していないと考えられます。

消火設備のシステムが起動せずに二酸化炭素ガスを放出する方法としては、ボンベの蓋を人力で開けることが考えられます。人為的に開けるので事件性が一気に増しますね。

消火剤のボンベを開ける用の小さなボンベを開けてしまうと、全てのボンベが開いてしまうので2回目の放出ができなくなってしまいます。

そのため、大きなボンベの蓋を手動で開けたと考えられます。また、この話で見られる下記の点についてはボンベの蓋を直接開けたことと整合性があります。

- シャッターが閉まっていない

- スピーカーから音声が鳴っていない。

- すべての二酸化炭素ガスが放出されるよりも濃度が低い。

これらは消火設備のシステムが起動していないための現象だと考えられます。

よって、人為的な原因にはなってしまいますが、実際に起こる可能性としては十分にあり得るのではないかと考えます。

2回目の放出

このシーンにはいくつか違和感があります。

まず、炎が上がってすぐに二酸化炭素ガス消火設備が起動しています。実際には2種類の感知器が作動することで、二酸化炭素ガス消火設備が起動します。一般的には煙感知器と熱感知器が設置されることが多いのですが、両方の感知器が作動するには早いような印象があります。

次に、ベルが鳴ってから数秒で二酸化炭素ガスが放出されるのですが、実際には20秒以上の避難する時間が経ってから放出されます。

最後に、主人公が逃げた先でシャッターが閉まって閉じ込められるのですが、実際にはシャッターが閉まるのを待ってから二酸化炭素ガスが放出されます。これは部屋に放出された二酸化炭素ガスを閉じ込めることで酸素濃度を下げて消火するためです。

設備が非常に古く、現在のような処置がとられていない可能性もあるのですが、現実では起こりにくいのではないかと考えます。

全体の考察

2回の放出について考察していましたが、重要なポイントがあります。

それは、消火設備の点検作業中だったことです。点検中は感知器で消火システムが動かないようにすることに加えて、配管に蓋をして二酸化炭素が部屋に放出されないようにしています。

作業員が保守の措置を忘れていたということも考えられますが、現実的には起こりにくいと考えられます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

ドラマTOKY MERの第9話に登場する二酸化炭素ガス消火設備について消防設備士の僕が考察を行いました。

2回の放出のうち、1回目の放出は人為的な操作によって起こる可能性がありますが、2回目の放出は二酸化炭素ガス消火設備の動作としては起こりにくいと考えます。

しかし、二酸化炭素ガスによる白い煙が放出されるシーンは臨場感があり、物語に迫力を出すために消火設備が登場したことは消防設備士としてもうれしく感じます。

ドラマでは大事故につながった二酸化炭素ガス消火設備ですが、いざという時には火災から人命を守る大切な設備です。実際には安全のために様々な措置がされているので、二酸化炭素ガス消火設備を必要以上に恐れる必要はありません。

この記事が皆さんの参考になると嬉しいです。

主人公の喜多見役の鈴木亮平さん主演のドラマ「シティーハンター」についても考察しています。よかったらご覧ください。

コメント