加湿器の代表的な加熱式、気化式、超音波式の仕組みと特徴をまとめています。

仕組みの違いから、加湿力や電気代、衛生面などを比較して紹介します。

- それぞれの加湿器の仕組みについて知りたい

- それぞれの加湿器の違いや選ぶポイントを知りたい

加湿器は主に、加熱式、気化式、超音波式の3種類があります。加えて、2つ以上の仕組みを組み合わせたハイブリッド式があります。

それぞれの仕組みを理解することによって、加湿器の特徴がわかり、目的に合った加湿器を選ぶことができます。

この記事では、加湿器が湿度を上げる仕組みと、その特徴を解説しています。

僕は3種類の加湿器をすべて使用したことがあるので、実際に使用した感想も紹介します。

書いたひと

僕は乾燥肌で冬になると湿度の管理が欠かせません。実際に3種類の加湿器を使用した経験も踏まえてご紹介しますね。

加湿器の目的と手段

当然ですが、加湿器は空気中の水分量を増やすために使用しますよね。

普段使用している水を使って空気中の水分量を増やすためには、液体である水を気体である水蒸気に変えることが必要となります。

そのための手段として、加熱式、気化式、超音波式の3つの方法があるわけです。

空気中の水分量である湿度についてはこちらで解説しています。

それぞれの加湿器の特徴

仕組み別に加湿器の特徴を一覧表にしました。

| 項目 | 加熱式 | 気化式 | 超音波式 |

|---|---|---|---|

| 加湿力 | 高い | 低い | 高い |

| 電気代 | 高い | 安い | 安い |

| 室温低下 | 小さい | 大きい | 大きい |

| 衛生面 | 衛生的 | 要注意 | 要注意 |

| 作動音 | 小さい | 極めて小さい | 極めて小さい |

| 粉塵 | なし | なし | あり |

次の章から、それぞれの加湿器の仕組みについて詳しく解説していきます。

加熱式加湿器

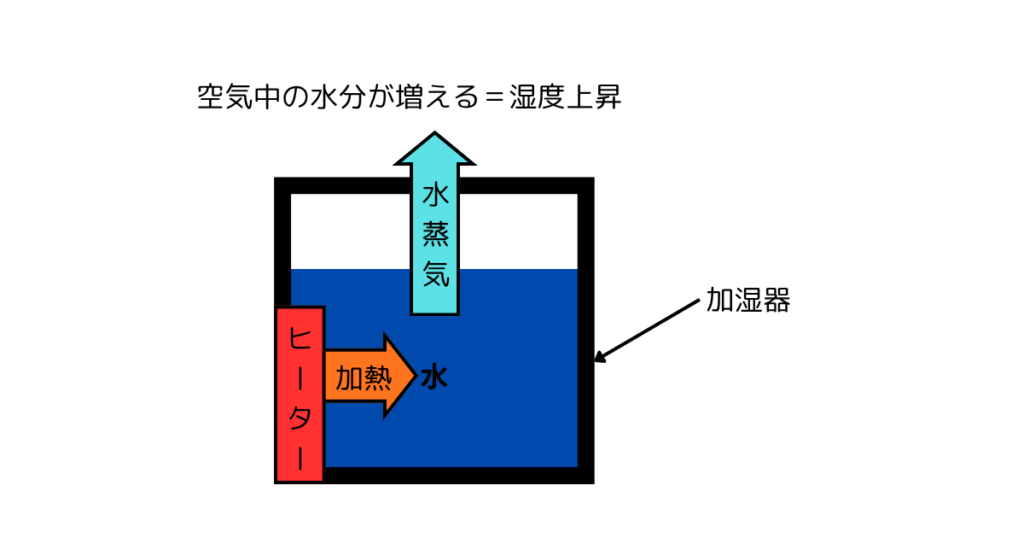

仕組み

加熱式の加湿器は、水を加熱して沸騰させることによって、水を水蒸気にして空気中の水分量を増やしています。

水は常温でも水蒸気になるのですが、その量は微量です。

一般的な状況では、水は100℃まで加熱すると水蒸気へ変化する量が急激に多くなる、沸騰という状態になる性質を持っています。

この水の性質を利用して、水を100℃まで加熱して水を大量に気化させ、空気中の水分量を増やしているのが加熱式の加湿器です。

簡単に言うと、やかんで水を沸かしている状態です。

やかんで水を沸かすと湯気が見えます。湯気は水蒸気が冷えて液体の水に戻った状態なので、やかんの中に溜まっていた水が水蒸気に変化したことがわかります。

特徴

一覧表で挙げた項目について解説します。

加熱式の加湿器は水を100℃まで加熱していることによって特徴が表れています。

水を100℃まで加熱して沸騰させています。大量の水蒸気が発生し、多くの加湿量があります。

水を100℃まで加熱するためには多くの熱量を必要とします。ヒーターを使用して電気を熱量に変えているため、電気代が高くなる傾向にあります。

水蒸気になってから放出しているので、室温の低下がほぼありません。

水が100℃に加熱されているため、レジオネラ属菌などによる健康被害を受ける可能性は低いとされています。

参考ページ:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html

水が沸騰しているので、グツグツという沸騰した音がします。鍋でお湯を沸かした時と同じような音がします。

水蒸気を空気中に出しているので加湿器からは粉塵は出ません。水のミネラルは加湿器の中に白い塊として現れます。

メンテナンスをさぼってしまうとミネラルの白い塊が溜まってしまって、掃除が大変になります。

加湿力や衛生的な安心感は感じたので、性能を重視したい人にはおすすめです。

↓おすすめの加熱式加湿器はこちら↓

気化式加湿器

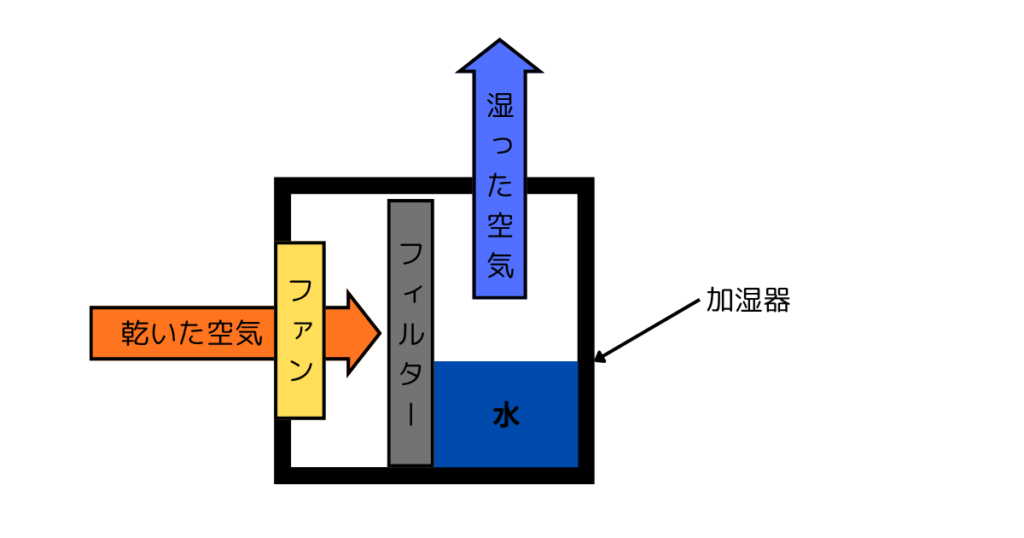

仕組み

気化式の加湿器は、湿ったフィルターに風を当ててフィルターの水を気化させることによって、空気中の水分量を増やしています。

タンク内の水がフィルターに吸い上げられ、乾燥した風が当たることにより気化します。

簡単に言うと、洗濯物が乾くのと同じ仕組みです。

洗濯物を干していると乾きますよね。これは洗濯物の水分が空気と触れ合って気化したためです。

サーキュレーターなどで洗濯物に風を当てると早く乾きます。これは洗濯物により多くの空気が触れ合うためです。

特徴

気化式の加湿器は乾燥した空気と触れ合うことによって気化していることから特徴が表れています。

気化式の加湿器独自の特徴として、部屋の湿度が上がると加湿量が自動的に少なくなるという特徴があります。

フィルターに当たる空気が乾燥していると、空気に水分が入り込む余地があるので、比較的多くの水分が気化します。

一方で、フィルターに当たる空気が潤っていると、空気に水分が入り込む余地が少ないので、気化する水分の量も少なくなります。

ここからは、一覧表で挙げた項目について解説します。

加湿量は常温の風を当てているだけなので、加湿量は比較的少ないです。

電力を消費するのは風を送るファンだけなので、電気代は安く抑えられます。

水が水蒸気になるときに周りの熱を奪うので、室温は低下する傾向にあります。

タンクの中に常温の水が溜まっているので、雑菌が繁殖する可能性があります。こまめに水を換えるなどの配慮が必要です。

ファンで空気を送るので小型の扇風機のような音がします。

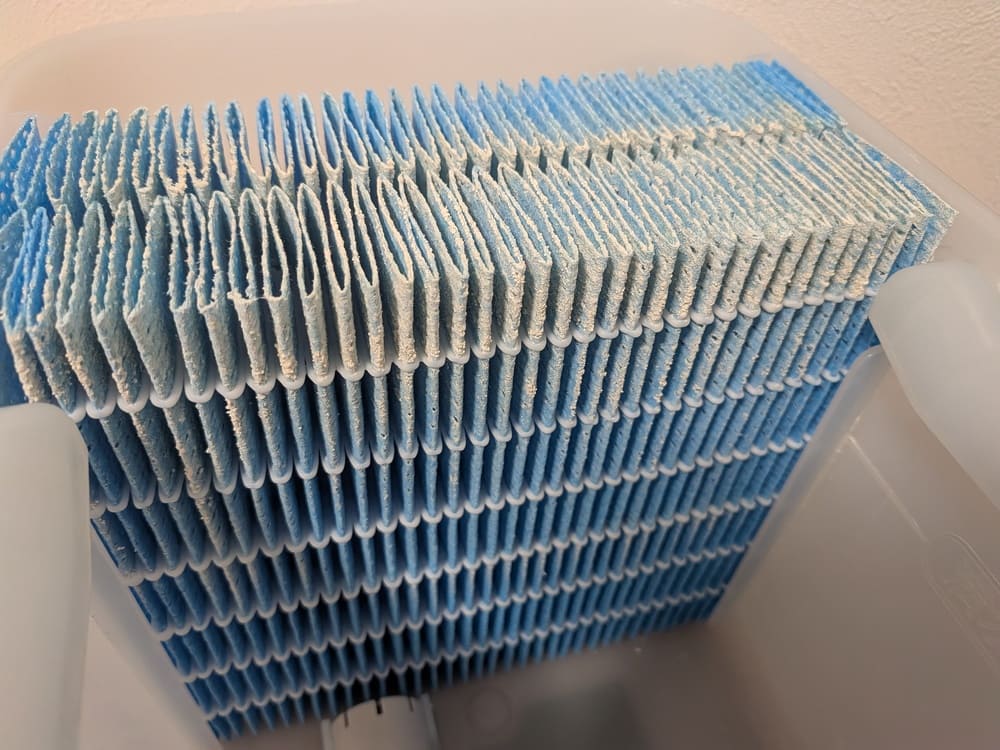

フィルターから蒸発した水蒸気を加湿器から出しているので、加湿器から粉塵は出ません。ミネラルはフィルターに付着します。

メンテナンスをさぼると加湿器内で雑菌が繁殖してしまいます。そのため、ファンの風によって生乾きのようなにおいが部屋に充満してしまうことがあります。

過度に加湿することがない仕組みになっているので、部屋にカビが発生するリスクが少ないことがうれしいです。

僕が実際に使用していた加湿器のシリーズを紹介します。気になった方はリンクを見てみてください。

超音波式加湿器

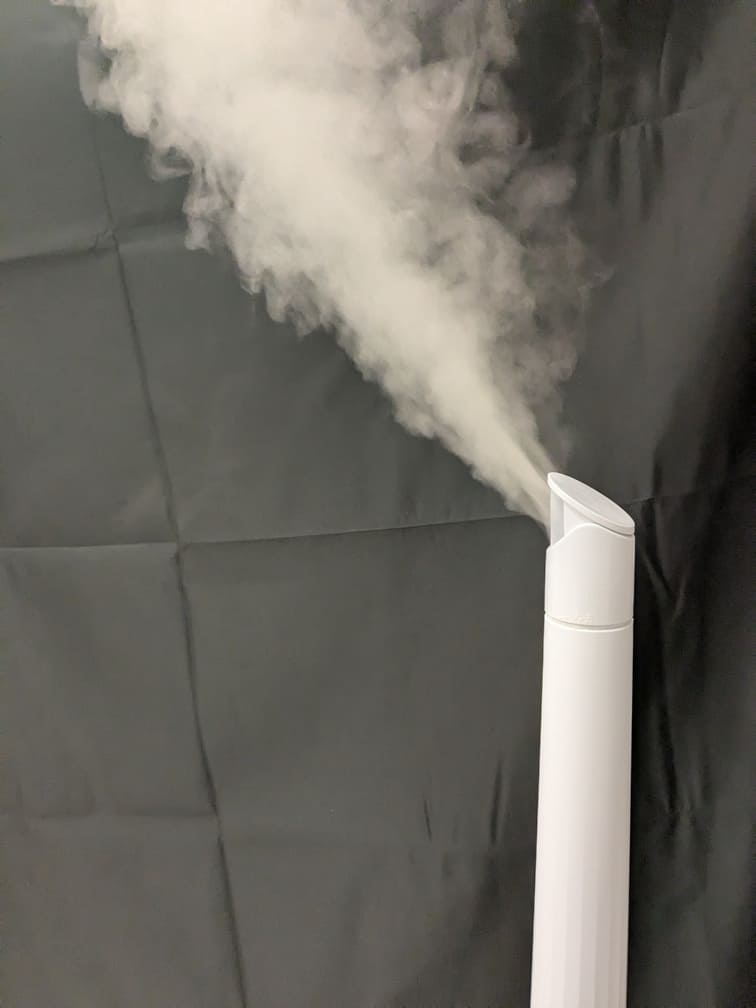

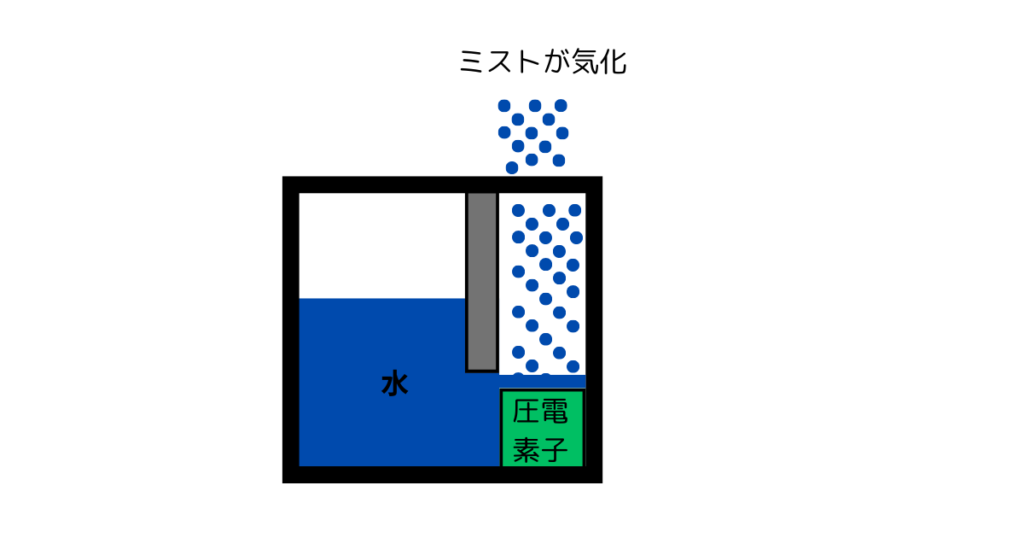

仕組み

水に細かな振動を与えてミストにして空気中に放出します。ミストになって表面積が増えたことにより気化しやすくなり、空気中の水分量を増やします。

電位差が生じると振動する圧電素子という部品を使って、水を振動させてミストを発生します。

ミストになると空気と触れ合う面積が増えるので気化しやすくなります。

例えば、水たまりをイメージしてみましょう。

水たまりは時間が経つと、溜まった水が気化してなくなりますよね。

そして、同じ水の量の深くて狭い水たまりと浅くて広い水たまりがあると、浅い水たまりの方が早く干上がります。

これは、空気と接触している面積が広いためです。ミストにすると空気と接触している面積がさらに増えるため、空気中の水分量を増やすことができます。

特徴

超音波式の加湿器はミストとして液体の水を加湿器から出しているという仕組みから特徴が現れます。

空気と水とを接触させて気化しているのですが、気化しなかったミストは下に落ちていきます。

湿度が高かったり、著しく室温が低い場合は空気が含むことのできる水分量(飽和水蒸気量)が減るので、十分に気化しない場合があります。

そうなると、加湿器付近の床などにミストが溜まり、水たまりになる可能性があります。

ここからは一覧表で挙げた項目について解説します。

多量の水をミストにして放出できるので、十分に気化させることができれば高い加湿能力になります。

圧電素子は電力をあまり使用しないため、電気代は安く抑えられます。

ミストが気化するときに周囲の熱を奪うため室温低下に影響します。

タンクの中に常温の水が溜まっているので、雑菌が繁殖する可能性があります。こまめに水を換えるなどの配慮が必要です。

圧電素子は作動音があまりしないため、静かに使用できます。

水そのものをミストとして放出しているため、気化した際にミネラルが粉塵として漂います。壁や床にミネラルの白い粉が付着することがあります。

常温の水を使用するのでメンテナンスが必要になります。気化式よりも構造が複雑なことが多く、洗浄が少し大変です。

圧電素子のON・OFFでミストを制御しているので、湿度制御機能が備わっている加湿器では室温を管理しやすい印象があります。

↓おすすめの超音波式加湿器はこちら↓

僕が実際に使用していた超音波式の加湿器を紹介します。気になった方はリンクを見てみてください。こちらの機種は超音波式の加湿器に加熱機能がついたハイブリッド式です。

ハイブリッド式について簡単な説明

これまで紹介してきた仕組みを組み合わせたハイブリッド式の加湿器があります。

仕組みの組み合わせは様々ですが、それぞれの加湿器の弱点を補っています。一例を紹介します。

超音波式×加熱式

超音波式は大量のミストを空気中で気化させるため、部屋の温度が下がることがあります。

水をあらかじめ加熱しておくことで、気化するために必要な熱を少なくして部屋の温度を下げにくくすることができます。ミストが気化しやすくなり、床を濡らしにくいというメリットもあります。

また、加熱することにより雑菌の繁殖を抑える効果があります。

また、機能をつけ足して弱点を補っている加湿器もあります。

気化式×温風式

気化式はフィルターに風を当てるという仕組みから加湿量が小さいというデメリットがありました。

フィルターに暖めた空気を当てることにより、気化を促して加湿量を増やします。

イメージとしてはドライヤーです。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

加湿器の仕組みと特徴についてご紹介しました。

- 高性能だが電気代が高い加熱式

- 湿度に合わせて加湿量が調整される気化式

- 高い加湿力を持つが床が濡れることに注意が必要な超音波式

例えば、用途別に使い分けることもできます。

| 部屋の例 | 加湿器の種類 |

|---|---|

| 寝室 | 比較的静かな気化式や超音波式 |

| リビング | 加湿能力が高い加熱式や超音波式 |

| 子どもや健康リスクがある人がいる | 衛生的な加熱式 |

必要な加湿器の種類はわかったでしょうか。

この記事がみなさんの参考になればうれしいです。

コメント